再生医療とは

トカゲの尻尾が途中で切れてもまた生えてくる、といった話を聞いたことがあるでしょうか。このような能力は人間でも同様にあります。

例えば膝を擦りむいて血が出ても、気が付いたらいつの間にかかさぶたになり、以前と変わらない皮膚の状態に戻ります。これは本来人間が持っている再生能力を活用して元の状態に戻っているのです。

そして、このような人間の再生力を応用して、健康増進や病気の治癒、美容医療の分野で活用されているのが「再生医療」なのです。

再生医療で出来ること

再生医療では、「疲労感や倦怠感」「免疫力の低下」「しわ・たるみなどお肌の老化」「薄毛の進行」などの症状を改善することが可能です。

現在も研究や治験が盛んに行われており、再生医療が適応となる病気は徐々に増えてきています。

今は適応となっていない病気も将来は薬物治療や手術など、身体に負担をかける治療は行わずに症状を改善できるようになるかもしれません。

幹細胞とは

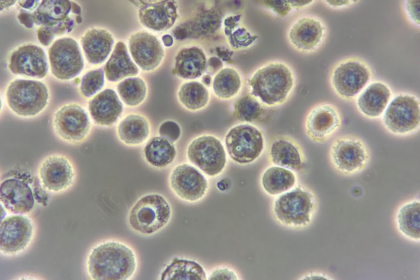

私たちの体は約60兆個の細胞からできており、それぞれの細胞は違った役割を持って働いています。

皮膚や心臓などといった組織を構成し機能する細胞がいる一方で、それらの機能を持った細胞に変わることができる(分化できる)、オリジナルの細胞も存在します。これらの細胞は「幹細胞」と呼ばれ、自らと同じものを作り出すことができ、私たちの体を常に若く保つために活躍しています。

私たちの細胞にはそれぞれ寿命があり、多くの細胞は分化したのちにやがて死んでいきます。これを補うために、幹細胞は自己複製を行って数を増やし、新しい組織へと分化していく必要があるのです。

近年では幹細胞の持つこれらの特性を医療に応用する研究が盛んに行われており、実際に治療として実施している施設も少なくありません。

幹細胞の持つ自己複製能を用いることで、脂肪や骨髄、歯などから採取した少量の細胞を指数関数的に増殖させることができます。これによって得た幹細胞を病気や怪我などで損傷した部位に移植することで、移植部位の再生などを期待することができるのです。

再生医療で可能な治療

幹細胞治療

幹細胞治療とは、ご自身の幹細胞を採取して分離加工し、培養した新たな細胞を再投与することで、損傷した細胞や老化した細胞を修復・再生することができる、再生医療に欠かせない治療の1つです

・幹細胞治療に期待される効果

| ☑ 組織修復・再生 | ☑ 神経再生 |

| ☑ 血管新生 | ☑ 免疫系制御 |

| ☑ 抗酸化作用 | ☑ 抗炎症作用 |

エクソソーム

エクソソーム(Exosome)とは生物の持つほぼすべての細胞が放出する代謝産物の一つであり、 直径約50-150nmほどのごく小さなカプセル状の物質です。

このカプセル状の物質は、今から約30年前に発見され、長い間その役割は謎とされてきました。それがここ最近の研究により、体内で様々な細胞の情報伝達に寄与していることがわかってきました。エクソソームの表面は細胞膜由来の脂質やタンパク質で構成されており、内部には細胞由来の様々な成長因子や遺伝子鎖が含まれています。

・エクソソームに期待される効果

| ☑ 皮膚の張り・弾力の改善 | ☑ シミやくすみ・しわの改善 |

| ☑ 損傷組織の増殖・再生 | ☑ 抗炎症、細胞の増殖促進 |

| ☑ 発毛、育毛 | ☑ 組織の再生・活性化 |

注意事項

保険適応外となります。

幹細胞治療 施術代は、脂肪採取日に全額お支払い頂きます。

表⽰価格は税込となっております。

費用に関してご不明な点は、当院までお気軽にお問い合せくださいませ。

再生医療のお支払いには、各種クレジットカードの利用や医療ローンをお選び頂く事も可能です。

利用可能なクレジットカードは、Visa、Master、JCB、DISCOVER、アメックス、ダイナースとなっております。

医療ローンに関しては、ローン会社による審査が必要ですので、必ずしもご希望に添えない場合があります。

・キャンセルについて

当院スタッフにお問い合わせください。

幹細胞治療

幹細胞の適応疾患

| ☑ 加齢による身体的生理機能の低下 | ☑ スポーツ外傷などによる運動器障害 |

| ☑ 認知症機能障害 | ☑ 肝機能障害 |

| ☑ 慢性疼痛 | ☑ 心不全 |

| ☑ 神経変形疾患 | ☑ 慢性腎臓病 |

| ☑ 動脈硬化 | ☑ 動脈瘤 |

| ☑ 炎症性腸疾患 | ☑ 慢性肺疾患 |

| ☑ 糖尿病 | ☑ 脱毛症 |

| ☑ 不妊症 |

幹細胞治療について

小田クリニックでは、脂肪組織由来幹細胞による幹細胞療法を実施しています。

この治療では、少量採取した自身の腹部の脂肪から幹細胞を培養し、それを点満や局所注射などで投与します。

投与された幹細胞は、体内を巡り修復の必要な部位へと集まり、その組織を修復・再生。

傷つき老化した組織を修復する再生医療です。

そもそも幹細胞とは

私たちの体は約60兆個の細胞からできており、それぞれの細胞は違った役割を持って働いています。

皮膚や心臓などといった組織を構成し機能する細胞がいる一方で、それらの機能を持った細胞に変わることができる(分化できる)、オリジナルの細胞も存在します。

これらの細胞は「幹細胞」と呼ばれ、自らと同じものを作り出すことができ、私たちの体を常に若く保つために活躍しています。

私たちの細胞にはそれぞれ寿命があり、多くの細胞は分化したのちにやがて死んでいきます。

これを補うために、幹細胞は自己複製を行って数を増やし、新しい組織へと分化していく必要があるのです。

近年では幹細胞の持つこれらの特性を医療に応用する研究が盛んに行われており、実際に治療として実施している施設も少なくありません。

幹細胞の持つ自己複製能を用いることで、脂肪や骨髄、歯などから採取した少量の細胞を指数関数的に増殖させることができます。

これによって得た幹細胞を病気や怪我などで損傷した部位に移植することで、移植部位の再生などを期待することができるのです。

幹細胞治療の種類

| 人工多能性幹細胞 (iPS細胞) |

2006年に山中教授のグループが世界で初めて樹立に成功した幹細胞。様々な組織や臓器の細胞に分化する能力と、ほぼ無限に増殖する能力を持ちます。この細胞は体細胞に特定の遺伝子を導入することにより、細胞を分化する前の状態まで巻き戻すことで得ることができます。iPS細胞を医療に応用することができれば、病気や怪我などで失われた細胞をiPS細胞から作成して移植する再生医療の実現が期待されています。一方で、iPS細胞を作成する際に導入する遺伝子の一部にはがん細胞を誘導する作用が知られており、生体内で腫瘍化するリスクが指摘されています。 |

| 胚性幹細胞 (ES細胞) |

人間の体は多数の細胞から形成されていますが、その大元は一つの受精卵です。その受精卵の第一段階である胚盤胞から単離した細胞がES細胞であり、iPS細胞と同じく様々な組織に分化する能力と、ほぼ無限に増殖する能力を持ちます。ES細胞の持つ能力はiPS細胞と類似している上にiPS細胞のような腫瘍化リスクを持たないため、医療への応用が期待されていますが、その一方で受精卵を用いることによる倫理的な問題が課題とされています。 |

| 間葉系幹細胞 (MSC) |

脂肪や骨髄、歯などの組織から分離し、脂肪や骨、神経などに分化させることができる幹細胞です。iPS細胞やES細胞とは違い、ある程度分化が進んだ細胞を用いるため、分化先について制限がかかります。その一方で、高い安全性が確認されており、既に国内外を問わず様々な用途で医療に応用されています。 |

幹細胞治療による効果

| ☑ 皮膚再生 | ☑ 抗炎症・創傷治癒 |

| ☑ 発育・発毛 | ☑ 組織再生 |

| ☑ ターンオーバー改善効果 | ☑ 細胞分裂促進 |

リスクと副作用

| ☑ 赤み | ☑ 腫れ |

| ☑ 痛み | ☑ 違和感 |

| ☑ 感染 | ☑ くぼみ |

| ☑ 色素沈着 | ☑ 凸凹 |

| ☑ 内出血 | ☑ 妊娠NG |

| ☑ 発熱 | ☑ 発疹 |

まれに打ち漏れ・関節に水が溜まる

関節に幹細胞を戻した際に副作用として関節に水が溜まるということがあります。

しかし、関節に水が溜まるのは修復する過程での反応となるため、心配しすぎることはありません。

幹細胞治療で可能な疾患

アトピー性皮膚炎の治療

アトピー性皮膚炎とは、皮膚のバリア機能が過剰反応を起こすことで、長期に渡り炎症を繰り返す皮膚の病気です。

現在のところ、疾患そのものを完治させる治療法は確立されておらず、治療の最終目標は症状を抑え、日常生活に支障をきたさない状態を維持することとなります。

そのため、一般的な治療法としてはスキンケアの改善やステロイド外用薬、タクロリムス軟膏などを用いた薬物療法、痒みに対する抗ヒスタミン剤の処方などが採られています。 当院で提供している再生医療では、患者様の脂肪組織から幹細胞を分離し、培養で数を増やして患者様の静脈へ移植します。

間葉系幹細胞が生産する成長因子には炎症を緩和する作用や免疫を調整する作用があり、これらの作用がアトピー性皮膚炎の過剰免疫を抑え、炎症を鎮めることにより肌のバリア機能を正常な状態に整える効果が期待されます。

期待される効果

アトピー性皮膚炎による炎症を緩和し、随伴症状を改善する効果が期待されます。

変形性関節症

変形性関節症とは、加齢や怪我などがきっかけとなり関節の軟骨がすり減ったり、靱帯や腱が慢性的なダメージを受け発症します。痛みを伴う慢性的な疾患です。

発症初期は軽い痛みが出る程度ですが、年月を重ねるごとに病状が進み、ひどくなると日常生活に大きな支障が出てきます。一般的な治療方法としては、痛み止めの処方やヒアルロン酸等の関節注射による痛みの緩和や、理学療法などが取られますが、これは摩耗した軟骨そのものを補強するものではないため、病気そのものが治るものではありません。

例えば膝の場合、これらの方法によって進行が食い止められないと判断される場合には、膝関節そのものを人工関節に置き換える「人工関節置換術」などが検討されます。 当院で提供している再生医療では、患者様の脂肪組織から幹細胞を分離し、培養で数を増やして患者様の関節腔内へ投与します。関節に投与された間葉系幹細胞が分化することで軟骨の再生が促されると同時に、幹細胞の持つ抗炎症能力により関節の痛みを緩和する作用が期待されます。

期待される効果

変形性関節症の改善、進行抑制、急性憎悪の寛解が期待されます。

認知症の治療

認知症とは「生後いったん正常に発達した種々の精神機能が慢性的に減退・消失することで、日常生活・社会生活を営めない状態」をいいます。多くの認知症性疾患においてその原因は依然不明とされており、65~69歳の有病率は1.5%ほどですが、以後5歳ごと倍に増加し、85歳では27%に達します。

また、近年では若年性認知症についても注目を集めており、これは18歳以降44歳までに発症するものを「若年期認知症」、45歳から64歳で発症するものを「初老期認知症」として定義するものです。

2006年から2008年にかけて、全国5県2市で実施された若年性認知症に関する疫学調査では、若年性認知症を有する全国の患者数はおよそ3.78万人に上ると推定されました。※厚生労働省ホームページ「認知症」より引用。

当院で提供している再生医療では、患者様の脂肪組織から幹細胞を分離し、培養で数を増やして点滴で体に戻します。これにより細胞は血管を通して全身を巡り、修復が必要な場所へとどまり、必要な細胞内因子を分泌して組織の修復を行います。

期待される効果

認知症状の改善及び進行抑制が期待されます。

大阪小田クリニックの 幹細胞治療の特長

培養施設

国際的なGMP基準に沿った施設内で培養を行っており、感染のリスクを徹底管理しています。完成時には院内品質管理部で品質チェックを行ったものを使用していますので、安心して治療を受けていただけます。

②第Ⅱ種再生医療提供計画等 提供許可取得済、細胞加工施設届済

厚生労働省が認めた特定認定再生医療等委員会で、その治療の妥当性・安全性・医師体制・細胞加工管理体制が厳しく審査され、計画番号を取得した医療施設です。

③再生医療歴20年以上

当院はこの再生医療分野において20年以上の臨床と研究を重ねたクリニックです。

最先端の医療を患者様にご提供いたします。

治療の流れ

1 脂肪細胞を採取

患者様本人の脂肪組織を用いて治療を行うため、腹部に局所麻酔後脂肪組織の一部を採取させていただきます。

2 細胞培養

脂肪組織から間葉系幹細胞を分離し、院内の細胞培養センターにて細胞を培養します。(約1ヶ月程度)

3 幹細胞の投与

品質管理検査を実施し、品質及び安全性に問題がないことを確認したのち、再び患者様に来院していただき、院内の点滴室で幹細胞を静脈投与いたします。

免疫細胞療法

免疫細胞療法について

がんの治療はがん三大療法と呼ばれる「手術による外科療法」「放射線療法」「科学療法(抗がん剤)」が主流となっています。ですが、近年ではこの三大療法の新しい一員として、第四のがん治療法「免疫細胞療法」が注目されています。

免疫細胞療法とは、患者様の血液から免疫細胞を取り出し、数を増やして活性化した状態で体内に戻す療法です。体中の免疫力を高め、本来備わっているがんを排除する力を向上させ、がん細胞を殺傷します。

また、免疫向上に伴うがん細胞の除去だけでなく、その他のがん治療との併用も効果的です。

三大療法は白血球数の低下や体力の低下など、免疫力を下げる副作用がありますが、免疫療法を施すことにより副作用を軽減し、QOL(Quality of Life,生活の質)を向上させることができます。

免疫とは?

私たちの身体には「免疫」と呼ばれる身を守るシステムがあります。

私たちの身体は日々、細菌やウイルスなどの様々な脅威にさらされています。これらの脅威から身を守るシステムが「免疫」です。

免疫には大きく分けて「自然免疫」と「獲得免疫」があります。

自然免疫は、常に身体を見張り、異常発生を第一に発見して処理するシステムです。

獲得免疫は、一度起こった脅威を記憶して再発が生じないために働くシステムで、記憶した異物に対して特異的且つ効率的に働きます。

免疫によって守ることができるのは、細菌やウイルスなどの外からの脅威だけではありません。身体の中で発生してしまったがん細胞や異常細胞からの脅威からも身を守ってくれています。

「がん細胞」と聞くと、重篤な印象を持たれる方が多いのではないでしょうか。しかしながら私たちの身体では日々、がん細胞が発生しています。

この発生したがん細胞が、免疫システムによって異物と認識され除去されているため、私たちの身体はがん化せずに健康な状態を維持することができます。

免疫力が低下し、がん細胞を処理しきれなくなってしまうと、発がんしてしまいます。

このように「免疫」とはウイルスや細菌、がん細胞といった様々な脅威から身を守るシステムなのです。

しかし、免疫力は年齢とともに低下してしまうため、加齢とともに感染症やがんのリスクが高まっていきます。そのため、日々の免疫力アップが感染症や発がんを予防する上で重要となります。

免疫チェックポイント分子とがんの免疫回避

私たちの身体では日々、数多のがん細胞が発生していますが、免疫システムによって除去されるため、がん化せずに済んでいます。

しかし日々がん細胞と戦い続けた免疫細胞は、段々と疲れてきます。

免疫細胞の疲労が溜まってくると、「免疫チェックポイント分子」と呼ばれる“手”の様なものが細胞表面に出てきます。

がん細胞はこの“手”を利用して生き延びる手段を持っています。

がん細胞には免疫細胞の“手”とつなぐための“がんの手”を持っており、手を繋いでしまうと、免疫システムの排除機能にブレーキがかかってしまい、攻撃ができなくなってしまいます。

このようにして、がん細胞は免疫システムから生き延びているのです。

近年、この現象にも光が射しました。

2018年に京都大学の本庶佑先生が受賞したノベール生理学・医学賞こそまさに、このがんの免疫回避機構の解決を導く一筋の希望でした。

本庶先生は免疫細胞の”手”である「PD-1」に対する、ある薬の開発に成功しました。

その薬は「免疫チェックポイント分子阻害剤」と呼ばれ、免疫細胞の“手”を見つけると、真っ先に手を繋ぎます。

すると、既に手を繋いでしまった免疫細胞は、“がんの手”と手を結ぶことがなくなるため、がんが持っていたブレーキ機能が働かなくなり、がんを攻撃することができるようになります。

この発見によって、がんに対する免疫療法に新たな光が射し、更なる発展が可能になりました。

がんの3大治療と免疫療法

現在、がんに対して「外科的治療」「放射線療法」「化学療法」が主流であり、がんの三大療法と呼ばれています。

各療法には得手不得手があり、何れか一つを行えば、如何なるがんも治療することができるわけではありません。

がん三大療法

| 外科的治療 |

| 手術によってがんを切除 対象:局所 |

| 治療はメスによるがん病巣の切除による治療法です。 一か所に留まったがんに対して有効ですが、転移したがんには対応が困難となります。 また手術であるため患者の負担は少なくなく、体力が求められる手段となります。 |

放射線療法

| 放射線療法 |

| X線などの放射線を照射 対象:局所 |

| 放射線療法は、正常細胞に比べてがん細胞が放射線感受性が高いことを利用して、放射線の高い殺傷力でがん細胞を殺す療法です。開腹の必要がなく、高齢者や体力の低下した患者でも行うことができます。 また「アブスコパル効果」と呼ばれる、放射線の照射部位から離れた場所にあるがんも縮小される不思議な効果も期待されます。但し、がん細胞周辺の正常細胞も殺傷してしまうため、副作用が起きてしまいます。 近年では重粒子線療法などの、放射線をがん病巣だけに集中させる技術が発達しており、副作用を軽減できるようになってきています。副作用としては吐き気、倦怠感や食欲減退、白血球の減少などが挙げられます。 |

化学療法

| 化学療法 |

| 抗がん剤の投与 対象:全身 |

| 化学療法は抗がん剤を使用した治療法です。 がん細胞は通常よりも増殖性が高いため、その特性を利用して、増殖性の高い細胞を殺傷する薬を使用します。 増殖性を利用しているため、同様の性質を持つ正常細胞や組織【骨髄やリンパ球、毛根細胞、消化管上皮細胞など】に対しても毒性を発揮し、副作用の原因となります。 大きな副作用の反面、各種がんにおける5年生存率(診断から5年後に生存している割合)も高くありませんが、骨髄性白血病、悪性リンパ腫などの一部には高い治療効果を発揮します。 |

第四の治療法 ー免疫療法ー

近年ではこの三大療法の新しい一員として、第四の治療法として免疫療法が期待されています。

免疫療法は患者様の血液から免疫細胞を取り出し、数を増やして、活性化した状態で体内に戻す療法です。

体中の免疫力を高め、本来備わっているがんを排除する力を向上させ、がん細胞を殺傷します。

また免疫力向上に伴うがん細胞の除去だけでなく、その他のがん治療との併用も効果的です。

三大療法の何れも白血球数の低下や体力の低下など、免疫力を下げる副作用があるため、免疫療法を施すことにより、副作用を軽減し、QOL(Quality of Life,生活の質)を向上させることができます。

また放射線の照射部位から遠方にあるがんが縮小される現象、「アブスコパル効果」は免疫機能によるものです。

放射線を受けて弱ったがん細胞は、免疫機能を刺激するタンパク質や抗原を分泌し、これが体中の免疫細胞を刺激して様々な部位での抗がん効果の発揮に繋がります。

そのため、放射線療法に対して免疫療法を併用することで、個々の抗がん効果・免疫力向上に伴う副作用の軽減に加え、アブスコパル効果による相乗効果も期待できます。

第四がん治療

| 免疫細胞療法 |

| 体外で活性化、増殖させた免疫細胞を体内に戻す 対象:全身 |

| メリット ・副作用がほとんどなく治療によって体力が低下することも基本的ないので、ほぼ今まで通りの生活が可能 ・免疫細胞療法は通院治療のため、入院の必要なし |

当院が行っている免疫細胞療法

当院では、医進会再生医療研究所で開発された独自の免疫療法「NKM免疫細胞療法」「NKM plus免疫細胞療法」を行っております。

NKM免疫細胞療法は、医進会再生医療研究所で開発された独自の免疫療法です。

一般的な免疫療法では「ナチュラルキラー細胞(NK細胞)」など一種類の細胞に絞って培養しますが、NKM免疫細胞療法では「NK細胞」を中心とし、「NKT細胞」や「T細胞」を適切な割合でミックスさせることによって各々の特性を引き出します。

本療法では、まずNK細胞やNKT細胞を増やすことにより自然免疫が向上し、免疫の基礎となる第一防衛線を強化することができます。

またそれに加え、T細胞を取り入れることで獲得免疫の向上が見込まれるため、一度侵入を許した異物に対し、その再発を防止します。

T細胞は獲得免疫を向上させるだけでなく、各種免疫細胞を増殖・活性化させる力を持つため、NK細胞たちとミックスして培養することにより、自然免疫・獲得免疫の両方を兼ね備えた、より質の高い細胞療法を可能にします。

NKM免疫細胞療法

「NKM免疫細胞療法」とは、自然免疫細胞のナチュラルキラー細胞(NK細胞)を中心とし、獲得免疫のT細胞を適切な割合でミックス(M)させた療法です。

一般的な免疫療法では1種類の細胞に絞って培養しますが、「NKM免疫細胞療法」では様々な免疫細胞を取り入れることによって各々の特性を引き出します。

ナチュラルキラー細胞(NK細胞)を増やすことにより、自然免疫を高めることができ、免疫の基礎となる第一防衛線を強めることができます。

一方でT細胞を取り入れることによって、獲得免疫を高めることができ、一度侵入を許した異物を記憶して再発を防ぐ力が強まります。またT細胞は獲得免疫を向上させるだけでなく、免疫細胞を増殖・活性化させる力も持つため、ミックス(M)して培養することにより、自然免疫・獲得免疫両方を強めることができる、より質の高い免疫細胞療法を可能にします。

期待される効果

・基礎免疫力向上による発がん予防

・虚弱体質の改善・ウイルス疾患の根治

など

リスク・副作用

患者様本人の血液から分離した細胞を用いるため拒絶反応などの

副作用のリスクは低いが、多少の軽度発熱が生じる場合あり

NKM plus免疫細胞療法

「NKM plus免疫細胞療法」とは、「NKM免疫細胞療法」に免疫チェックポイント分子阻害剤を加えた、より抗がん効果を高めた治療法です。

「NKM免疫細胞療法」と同様に増やし、活性化した種々の免疫細胞に対して、薬(免疫チェックポイント分子阻害剤)を加え、“がんの手”によるブレーキ機能を受けなくすることで、より抗がん効果の高い免疫細胞を体内に戻すことを可能にしました。

薬(免疫チェックポイント分子阻害剤)を直接体内に入れることには、副作用のリスクが伴います。

しかしながらNKM plus免疫療法では、培養中の免疫細胞に薬を加え、免疫細胞と手を繋ぎ、残った過剰の薬は洗い流します。そのため、必要最低限量の投薬量で済むため、副作用のリスクを最小限に抑えることが可能です。

期待される効果

・三大療法での治療を逃れた、新たな転移を起こすがん細胞に対する抗がん効果

・三大療法では維持不可能な病態について延命効果

・虚弱体質の改善や基礎免疫力の向上

・ウイルス疾患の根治などの効果

リスク・副作用

患者様本人の血液から分離した細胞を用いるため拒絶反応などの副作用のリスクは低いが、多少の軽度発熱が生じる場合あり

治療の流れ

1 採血

採血をした血液から免疫細胞を取り出し、培養します。

2 細胞投与

約2週間後、培養により活性化・増殖させた免疫細胞を点滴または注射により投与します。

1クール後の投与終了後、医師の判断によって治療を継続するか終了するかを決めます。

3 細胞投与②

治療継続であれば、免疫細胞の投与を約1~2週間の間隔をあけ、数回の投与を続けます。

標準的な治療では1クールは約2~3ヶ月で、この期間に5~6回の投与を行います。

セルバンクサービス

セルバンクサービスとは

当院のセルバンクサービスは、将来の治療に備えて患者様の幹細胞をお預かりするサービスです。

患者様自身の細胞を凍結保管することにより、10年や20年後に病気やスキンケアで細胞を用いる際、凍結当時の若い細胞を使って治療を受けることができます。

また、凍結の際には予め複数の細胞株をご用意いたします。

そのため、1度このセルバンクサービスをご利用頂くと、その当時の細胞を半永久的にご利用頂くことができます。

セルバンクサービスの特徴

☑ 日本国内で導入例の少ない最先端の凍結保存システムを導入

☑ -150℃以下の超低温下で幹細胞の品質を長期に渡って守ります(細胞の保存温度が-20℃だと2~3日程度、-80℃だと半年から1年ぐらいしか保存できないと言われており、液体窒素中では細胞は半永久的に保存できると言われています)

☑ 細胞培養センター、凍結保存システムを院内に併設し、幹細胞の採取から培養・保管・投与まで院内で完結する体制を整えているため、輸送等による細胞のダメージリスクを最小限に抑えられ、より高品質な細胞を提供可能です。

セルバンクサービスのメリット

若いうちに採取した元気な幹細胞を保管することで、将来の投与においてより高い治療効果を発揮する可能性があります。

保管したご自身の幹細胞は10年間何度でも利用可能で、10年経過後も別途更新し保管を継続できます。

保管期間の間に認可を受けた新たな幹細胞治療などを受けることも可能です。

重要事項

・長期の保存安定を確認する目的で初期の培養検査等を実施する必要があるため、細胞バンクサービスの利用は幹細胞の採取前まに決定しなければなりません。

・細胞バンクサービスオプションを利用しない場合でも、投与計画に則った幹細胞の保管(1年前後)は必要となります。

セルバンクサービスご利用の流れ

1 ご予約

電話またはメールにてご予約をお願い致します。

氏名(ふりがな)・生年月日・性別・連絡先をお伝えください。

メールの場合は当院職員から折り返しご連絡させていただきます。

2 カウンセリング

予約当日は予約時間の20分前には来院をお願い致します。

本人確認のため写真付きの書類を提示してください。

(コピーを頂きます。)

※本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード

(写真の無い書類ではセルバンクサービスの利用はできません。)

3 検査

カウンセリング終了後は同意説明を行いますので、同意いただければ署名して採血にすすみます。次に看護師から脂肪採取に当たっての留意事項の説明がございます。

検査結果は1週間から10日でわかりますので、次回の予約をして終了となります。

4 脂肪採取

医師より血液検査の結果説明と脂肪採取の可否をお伝えします。

脂肪採取が可能な場合は脂肪採取に進みますので看護師が案内いたします。

脂肪採取にかかわるリスク・副作用に関する事項

お臍の位置から皮膚を2mm程度切開して脂肪を採取いたします。

そのため皮下血腫(程度により腹部皮膚の色素沈着) 、創部からの出血 、創部の疼痛・腫脹(はれ) 出血による貧血、 アナフィラキシー反応(急性アレルギー反応による冷汗、吐気、嘔吐、腹痛呼吸困難、血圧低下、ショック状態など) 、腹膜に傷がつくなど、確立は低いですが起こる可能性がございます。

術後も皮下に内出血斑が出現することもございますが2~3週間で消失いたします。

※アルコール過敏症の方は事前にお知らせ下さい。

注意事項

保険適応外となります。

幹細胞治療 施術代は、脂肪採取日に全額お支払い頂きます。

表⽰価格は税込となっております。

費用に関してご不明な点は、当院までお気軽にお問い合せくださいませ。

再生医療のお支払いには、各種クレジットカードの利用や医療ローンをお選び頂く事も可能です。

利用可能なクレジットカードは、Visa、Master、JCB、DISCOVER、アメックス、ダイナースとなっております。

医療ローンに関しては、ローン会社による審査が必要ですので、必ずしもご希望に添えない場合があります。

・キャンセルについて

当院スタッフにお問い合わせください。

ウォートンジェリーエクソソーム

エクソソームの適応疾患

| ☑ アンチエイジング | ☑ AGA |

| ☑ ED | ☑ アトピー性皮膚炎 |

| ☑ 脳梗塞 | ☑ 老化防止 |

| ☑ 不眠症・うつ状態 | ☑ 創傷治療 |

| ☑ 肝臓疾患 | ☑ 動脈瘤 |

エクソソームをおすすめする方

美容に関心がある方

エクソソームに含まれるEGFやFGFを代表とする成長因子(growth factor)は、肌の真皮層を構成する線維芽細胞などの細胞に対して、コラーゲンやエラスチンの産生を促進する役割があります。これらの物質によって真皮層が満たされることで、肌にハリや艶が生まれ、美しい肌を手に入れる効果が期待されます。

神経変性疾患の患者様

物忘れや神経障害の治療に対して、エクソソームを用いた臨床研究が進められています。

健康な神経細胞から生成したエクソソームには、神経細胞の修復を促進する効果があると考えられており、神経細胞に由来する疾患(認知症や運動障害)に対する効果が期待されます。

がん治療を受けている患者様

がん細胞から分泌されるエクソソームには、がんの進行や転移に関与するシグナルが含まれていることが知られています。そのため、がん治療において、がん細胞から単離したエクソソームを使用してがん細胞の増殖や転移を抑制することが試みられています。

関節炎などの炎症を伴う 疾患を有する患者様

エクソソームは、炎症に関する様々な作用が報告されています。

例えば、炎症を抑制するシグナルを送るエクソソームがあることが知られています。また、炎症細胞から分泌されるサイトカインやケモカインを減少させる効果も報告されています。

さらに、エクソソームには、炎症に関与する細胞や分子を抑制する機能があることが知られています。例えば、マクロファージの活性化を抑制し、炎症を抑制することができます。

| 治療方法 | 関節内注射、静脈注射 |

|---|

※上記以外にも様々な効果が期待されますので、関心のある方はお問合せ下さい。

「組織再生治療 エクソソーム」とは

エクソソームとは

エクソソーム(Exosome)とは生物の持つほぼすべての細胞が放出する代謝産物の一つであり、 直径約50-150nmほどのごく小さなカプセル状の物質です。

このカプセル状の物質は、今から約30年前に発見され、長い間その役割は謎とされてきました。

それがここ最近の研究により、体内で様々な細胞の情報伝達に寄与していることがわかってきました。

エクソソームの表面は細胞膜由来の脂質やタンパク質で構成されており、内部には細胞由来の様々な成長因子や遺伝子鎖が含まれています。

そして近年、世界中の研究者たちはこのごく小さなカプセルに含まれる様々な物質について、広い分野で実に多くの研究結果を残してきました。

それは生体内のエクソソームから得られる情報を用いた新規の検査方法であったり、特定の疾病に対する医薬品開発や治療方法の探求、あるいは美容方面での美容医療や化粧品応用に至るまで、多くの国や企業がエクソソームの可能性に注目しています。ウォートンジェリーエクソソームは希少部位である赤ちゃんのへその緒から採取されます。細胞活性力が圧倒的に高い幹細胞は栄養の宝庫で脂肪由来の数千倍もの活性力といわれております

エクソソームに含まれる 生理活性物質

前述の通り、エクソソームには様々な生理活性物質が含まれています。

現在、医療分野において重要な意味を持つと考えられている物質は大きく分けて2種類が知られており、 ひとつはマイクロRNAと呼ばれる短い遺伝子鎖、そしてもうひとつが成長因子(Growth Factor)です。

エクソソームを臨床応用するためには、目的に適した細胞から得られたエクソソームを用いて、一定の効果が見込める量を回収して利用する必要があります。

上記のように、エクソソームは既にいくつかの疾患に対して科学的な妥当性が明らかになりつつあります。

今後、この細胞由来の小さなカプセルが特定の疾患に対して治療剤、あるいは医薬品としてどのように利用されていくのかに世界中の注目が集まっています。

マイクロRNA

臨床検査に応用されている物質で、生体内において特定の細胞間コミュニケーションに利用されています。

2022年に発表された国立がんセンターの研究結果では、ヒト血清から採取したエクソソームのマイクロRNAを解析する事で、膵がんや卵巣がん等を含む合計13種類の固形がんを高い精度で区別する方法が実証されました。

これはがん細胞の放出するエクソソームががんの浸潤転移に利用されていることを応用した技術であり、既に臨床検査の分野においてがんの早期発見に役立てられています。

1.細胞の再生・修復を促進

エクソソームに含まれる遺伝子断片(マイクロRNA)は細胞間の情報伝達に寄与することが知られています。

また、それらの遺伝子断片に加えて様々な成長因子を含んでいるため、修復を必要とする組織にこれらの成長因子を輸送することで、組織の修復を促進する効果が期待されます。

2.炎症を抑制することが期待

組織の損傷や免疫系の代謝産物よって誘導される炎症に対し、エクソソームが有効である可能性が期待されます。エクソソームは免疫細胞の働きを抑制し、炎症を鎮静化するため、特定の疾患に対する治療効果が期待されています。

当院のエクソソームの 特徴・安全性

①培養施設

国際的なGMP基準に沿った施設内で培養を行っており、感染のリスクを徹底管理しています。完成時には院内品質管理部で品質チェックを行ったものを使用していますので、安心して治療を受けていただけます。

②高濃度エクソソーム

一度の培養で幹細胞を10億細胞まで培養しますので、当院で培養した上清に含まれるエクソソームは濃度が非常に高く、各種疾患・美容に高い効果が期待されます。当院では他院での1Aの表示ではなく個数を表示しております。当院では500億個より1兆個まで様々な個数をお選びいただけます。数回にお分けいただいたり、数人でお分けしていただくことも可能です。他院より圧倒的な個数と価格帯でエクソソームを提供させていただきます。

③ドナースクリーニング

当院で使用しているエクソソーム成分は全てヒト由来成分であり、動物由来の成分は使用していません。

また、幹細胞を提供しているのは日本人の中でも厳しい検査をクリアしているドナーで、適切なドナー組織に作成しています。

④品質試験

9つの厳しい品質試験をクリアした

エクソソームのみを使用しています。

⑤培地

アレルギー等のリスク対策として、HGS規定の劇物に該当する

成分は含まない「動物由来成分不含有の幹細胞培地」を使用。

リスクと副作用

献血ができない

エクソソームは人体由来の成分を用いるため、投与後は献血をすることができません。

治療ができない場合も

エクソソームは生体分子のため安全性の高い治療といわれていますが、妊娠中や授乳中の方、薬物アレルギーのある方、がんや悪性腫瘍治療中の方は治療を受けられない可能性があります。

稀にアレルギー反応を起こすことがある

特にエクソソームが動物由来の場合、体内で異物反応を引き起こす可能性があります。

症状は、皮膚の発疹、かゆみ、腫れ、呼吸困難などが報告されています。

注意事項

保険適応外となります。

幹細胞治療 施術代は、脂肪採取日に全額お支払い頂きます。

表⽰価格は税込となっております。

費用に関してご不明な点は、当院までお気軽にお問い合せくださいませ。

再生医療のお支払いには、各種クレジットカードの利用や医療ローンをお選び頂く事も可能です。

利用可能なクレジットカードは、Visa、Master、JCB、DISCOVER、アメックス、ダイナースとなっております。

医療ローンに関しては、ローン会社による審査が必要ですので、必ずしもご希望に添えない場合があります。

・キャンセルについて

当院スタッフにお問い合わせください。

泌尿器科

勃起障害(ED)専門的な医療を 提供します

泌尿器科では勃起障害(ED) 、性感染症、LOH症候群、ホルモン注射など中心に治療を行っています。

前立腺前立腺肥大症、過活動膀胱、尿失禁、PSA検査、男性更年期障害、泌尿器科腫瘍、お子様からお年寄りまで男性、女性問わず対応しています。

勃起障害~EDとは

勃起不全、勃起障害と言われ、ペニスの中の血管の塊(海綿体といわれる)に血液が十分に充満せず、正常な勃起ができない、もしくは勃起状態を維持できない状態です。

・いろいろなEDの症状

| ☑ 短時間、もしくは性行為の途中で萎えてしまう | ☑ 途中で抜けてしまう |

| ☑ 満足のいく性行為ができない | ☑ 勃起時の陰茎の硬さが減じた |

| ☑ 一度萎えてしまうと、再度の勃起が困難 | ☑ 勃起にいつも時間がかかる(なかなか勃起しない) |

| ☑ まったく勃起できない | ☑ 勃起が続かない |

当院でのED治療の特徴

当院の特徴として従来の内服での治療とともに再生医療の技術を活用し、幹細胞から精製したエクソソームを含む培養液を使用しています。

この革新的な治療法は、細胞の再生能力を促進させ、EDの改善に寄与します。血管機能を回復させる細胞レベルでアプローチします。

強い痛み無しのセルフ治療

強い痛みを伴わないセルフ治療を可能にします。

無痛ではありませんが、注射針の痛みと比較すると痛みの少ない治療になります。

患者様が不快感を感じることなく、治療を続けることができます。

性機能障害医師が治療

治療は、性機能障害の医師によって行われます。

患者さん一人ひとりの状態に合わせた個別の治療計画が提供され、より効果的な治療結果が期待できます。

基礎疾患があり薬が飲めない方も利用 ※処方できない場合もあり

基礎疾患を持ち、通常のED治療薬を服用できない方でも、安全に治療を受けることができます。

ただし、全ての方に適用できるわけではなく、医師の診断により処方が制限される場合もあります。

当院でのED治療薬の処方薬の処方

丁寧にご説明いたします。

衣服を脱いでもらうような診察は原則としてありません。

また女性スタッフも原則として診察室には入りません。

ED治療薬はすべて自費診療ですので、保険証を出す必要はありません。

院内処方ですので薬局に行かず、その場で治療薬を受け取れます。

製品の比較

| 商品名 | バイアグラ | レビトラ | シアリス |

| 一般名 | シルデナフィル | バルデナフィル | タダラフィル |

| 治療効果 |

・勃起時の陰茎が硬くなる ・勃起状態が長続きする ・中折れや早漏などの悩みが軽減 ・勃起時の陰茎の硬さが減じた |

・勃起を萎えさせる物質を抑制する働きがある ・勃起したのちの持続時間を長くする効果が期待できる ・容量が多いほど、効果の持続時間は長い傾向にある ・陰茎では血管の拡張が続き、勃起が促されEDの改善が期待できる |

・効果の持続時間が約24~36時間 ・食事の影響を受けにくい ・ほてりの副作用が出にくい |

| 効果発現時間 | 目安:性交渉の約1時間前に服用 | 目安:性交渉の約1時間前に服用 | 目安:性交渉の約1時間前に服用 |

| 食事の影響 | 吸収が遅延する | 吸収が遅延する | 食事の影響を受けない |

| 用法・用量 |

・1日1回、50mgの用量を性行為の1時間前に経口投与します ・一日の上限量は50mgで、一度服用したら次の服用までは24時間以上の間隔を空けなければいけません ・空腹状態で服用しましょう |

・食事の影響を受けにくいため食後でも使用可能ですが、脂っこい食事・大量の食事は避ける ・アルコールの影響を受けにくいです ・過度なアルコールを摂取した状態でレビトラを服用すると十分な効果が得られなくなる場合もある |

・性行為の1時間前に水、ぬるま湯またはお茶で服用する ・食前・食後どちらでも服用可能 ※注意点 ・重篤な副作用が出た場合は速やかに医療機関を受診する ・バイアグラ、レビトラと同様、心臓疾患をお持ちの方は服用ができません ・グレープフルーツと一緒に服用すると思わぬ影響を受けることもあり注意が必要です |

| 作用時間 | 4時間 | 4~5時間 | 36時間 |

| 主な副作用 | 顔のほてり、頭痛、動悸、鼻炎、不快感、 視覚異常 | 顔のほてり、頭痛、鼻づまり、目の充血、動悸、胸のつかえ、めまい、傾眠、不眠、呼吸困難、鼻出血、背部痛、筋肉痛、発汗、紅斑、そう痒、光線過敏性反応、発疹、腹痛、口内乾燥、下痢、胃炎、嘔吐、胃食道逆流、視覚異常、結膜炎、霧視、羞明、彩視症、眼痛、耳鳴、流涙、勃起増強(勃起時疼痛等) | 顔のほてり、頭痛、目の充血、鼻詰まり、動悸(血管拡張作用によるもの)、めまい、鼻水、腰背痛、筋肉痛、消化不良 |

| 規格用量(mg) (税込) |

50mg錠 1,430円 | 発売中止 | 20mg錠 1,760円 |

| ジェネリック (税込) |

50mg錠 1,100円 |

20mg錠 1,430円 ※ジェネリック、バルデナフィル10mg錠の取り扱いはありません |

20mg錠 1,430円 ※先発品、ジェネリックともに取り扱いはありません |

ED治療薬の服用には禁忌事項があり、薬歴や既往歴のチェックが重要です

禁忌事項

- 硝酸剤(ニトログリセリンなど)や一部の抗不整脈薬との併用

- 心筋梗塞(6ヶ月以内)の既往歴

- 低血圧(90/50mmHg以下)の既往歴

- 重度の肝障害(肝硬変)の既往歴

- 網膜色素変性症(進行性の夜盲)の既往歴

- 心臓・血管系の障害があり、医師から性行為が不適当と言われている

併用禁忌の薬剤の例

- ノービア、クリキシバン、レイアタッツ、フォートベイス、インビラーゼ、レクシヴァ、カレトラ、プリジスタ、イトリゾール(CYP3A4を強く阻害する薬剤)

- ニジン、プロカインアミド(クラスIA抗不整脈薬)

- アミオダロン、ソタロール(クラスIII抗不整脈薬)

併用禁忌の理由

- 硝酸剤や一部の抗不整脈薬との併用では、血圧の急激な低下を引き起こす可能性がある

- sGC刺激剤とバイアグラを併用すると、症候性低血圧を引き起こす可能性がある

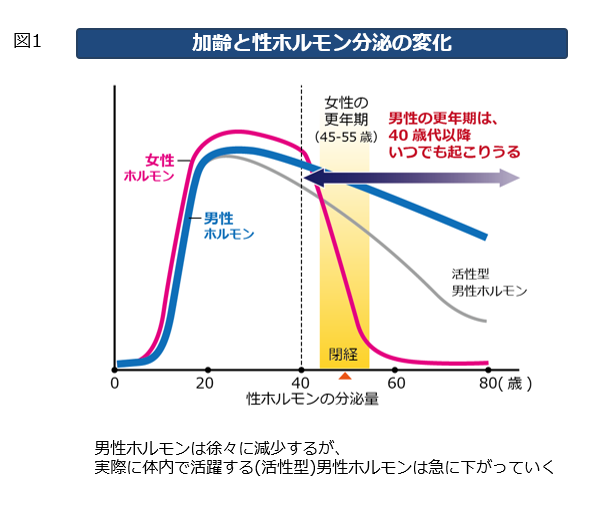

LOH症候群(加齢性腺機能低下症)

LOH症候群とは加齢に伴いテストステロン値が低下することによる症候をlate onset hypogonadism (LOH症候群)と呼びます。LOH症候群は、うつ、性機能低下、認知機能の低下、骨粗鬆症、心血管疾患、糖尿病、呼吸器疾患のリスク、メタボリック症候群のリスクファクターになります。男性ホルモンが減少すると、不安が強くなり、やる気・記憶力・性欲の低下が著しくなります。 また、筋力や骨が弱くなります。 原因として、「ストレス」が大きく関わっていることが分かってきました。

LOH症候群の検査と診断

血中遊離テストステロン値8.5pg/mlがLOH症候群に対して治療介入を行う基準値です。国際的には血中のテストステロン値が300-320 ng/mlを治療介入の基準値としています。

診断基準では遊離型テストステロンが8.5pg/ml未満なら男性ホルモンが明らかに低いとされ、さらに8.5pg/ml以上から11.8pg/ml未満を男性ホルモンが低下傾向にあると判断することを推奨しています。 なお、遊離テストステロンの採血は午前中に行うことが推奨されています。

テストステロン補充療法(TRT)について

男性ホルモンの値が低く、症状が強いときには、テストステロン補充療法を行います。 保険治療としてはテストステロンの筋肉注射を2から4週間おきに症状が改善するまで行います。

性感染症について

性感染症は自分一人の問題ではなくパートナーにも移ってしまうことがあります。

心配な方、心当たりのある方はぜひ検査を受けてください。性病、または性感染症(STI)は、性的接触を通じて伝播する感染症です。

膣性交、肛門性交、口性交を含み、感染はバクテリア、ウイルス、寄生虫によって引き起こされることがあります。

特に重要な点として、多くの性病が初期段階では無症状であるため、感染者自身が病気に気づかないまま、他者に感染を広げてしまう可能性があることです。

性病は、未治療のまま放置すると、重大な健康問題を引き起こす可能性があり、特に妊娠中の女性の場合、胎児への影響も考慮しなければなりません。

検査内容

主に尿検査です。必要に応じて血液検査、咽頭検査を実施します。

・クラミジア感染症

クラミジアトラコマティスによる感染症でもっとも多い性病です。

潜伏期間

1~3週間

症状

特徴的な症状に乏しく、男女ともに無症状の保菌者が多数存在するため、男性では前立腺炎や副睾丸炎、女性では不妊症や子宮外妊娠や腹膜炎の原因になっていることが多い。オーラルセックスによって咽頭感染をおこすことがあります。性器に感染したものより咽頭感染は治療に時間がかかるので注意が必要です。

治療

抗生物質の内服です。最近単回投与で治すことのできる抗生物質が認可され治療が簡単になりました。

・淋菌感染症(淋病)

淋菌による感染症。男性尿道、女性子宮頚管に感染し放置すると副睾丸炎や腹膜炎の原因となります。

潜伏期間

2~7日

症状

男性は排尿時の激しい痛み、尿道口からのべっとりとした膿の排出。女性は症状に気付きにくく帯下(おりもの)多くなったり、嫌な臭いがするようになる。

治療

抗生物質の内服ですが最近抗生物質に耐性を持つ淋菌が多くなっており治療に時間がかかることがあります。

・性器ヘルペス

単純ヘルペスウイルスによる感染によって、性器に水疱や潰瘍ができる病気です。発症には初めて感染したときと、すでに潜伏感染していたウイルスの再活性化によるときとの二種類あります。通常初めての感染は症状が強く病変も広いことが多く、再発の場合は初発と同じ部位に小さい病変で現れ症状が弱いのが一般的です。

潜伏期間

2~10日間で外陰部に水疱が出現し潰瘍化する。

治療

抗ウイルス薬の内服と局所には軟膏塗ります。1週間くらいで治りますが、根治はできず身体の抵抗力が衰えたときなどに再発することがあります。

・尖圭コンジローマ

ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)感染によるイボ(良性腫瘍)で男女とも性器や肛門周囲に発生することが多い。乳頭状、鶏冠状の外観で淡紅色または褐色調のものが多い。ときに巨大化することがある。

潜伏期間

肉眼で確認できるようになるのに3週間~8ヶ月(平均2.8ヶ月)

治療

保険適応の塗薬での治療を行います。ウィルスの増殖を抑制し、局所の免疫能を高めてウィルスに感染した細胞を障害します。塗薬の効果がない場合は切除します。

注意:包茎がある場合は発症しやすく再発しやすいため、繰り返す場合は包茎の手術をしたほうがよいでしょう。女性の場合は子宮癌の原因になりますので定期的な癌検診を勧めます。

性病の原因

性病の原因は、感染した個体との性的接触にありますが、感染の方法は異なります。

・性行為による感染

性行為による感染は、感染した個体との性的接触を通じて発生します。

これは、膣性交、肛門性交、口性交を含みます。特に、コンドームなどの適切な保護手段を使用しない場合、感染リスクは高まります。

・母子感染

母子感染は、妊娠中または出産時に母親から子供への感染を指します。

HIVや梅毒など、いくつかの性病は、母子感染のリスクがありま性病の症状

性病の症状は、感染した病原体と感染部位によって異なります。

性病の症状の例

一般的な性病の症状には、異常な分泌物、排尿時の痛み、性器や肛門周辺の発疹や潰瘍、痒み、腫れなどがあります。

しかし、多くの性病は初期段階では症状を示さないことが一般的です性病の治療

性病の治療は、感染している病原体のタイプに依存します。

性病の治療の例

バクテリア性の性病(クラミジア、淋病、梅毒など)は、通常、抗生物質によって治療されます。

ウイルス性の性病(ヘルペス、HIVなど)は、抗ウイルス薬で管理されることがありますが、これらの感染は治癒することはありません。

寄生虫性の性病(例:トリコモナス)も抗生物質や他の薬剤で治療可能です。

性病の予防としては、安全な性行為の実践(コンドームの使用など)、定期的な健康診断、およびパートナーとのオープンなコミュニケーションが重要です。